サジェスト汚染とは、Googleなどの検索エンジンの検索窓にキーワードを入力した際に自動で表示される「サジェストキーワード(検索候補)」に、特定の意図を持ったキーワード(主にネガティブなもの)が表示されてしまう現象を指します。これは、検索エンジンのアルゴリズムがユーザーの検索傾向や頻度に基づいてサジェストを生成する仕組みを悪用したり、意図せず不適切な情報が拡散したりすることで発生します。

このサジェスト汚染は、企業や個人にとって非常に大きな影響を及ぼす「やばさ」を秘めており、ポジティブな側面とネガティブな側面から解説します。

サジェスト汚染の「やばい」:ネガティブな側面(危険性・悪影響)

ブランドイメージの深刻な毀損と風評被害の拡散

検索エンジンのサジェストは、多くのユーザーがまず目にする情報であり、ブランドや個人の「第一印象」を決定づける強力な力を持っています。ここに根も葉もない誹謗中傷、犯罪行為を連想させるキーワード、あるいは事業内容に関する誤解を招くようなネガティブな言葉が表示されると、瞬時にブランドイメージが毀損されます。例えば、「[企業名] ブラック」「[商品名] 詐欺」「[個人名] 逮捕」といったサジェストが表示されると、ユーザーは「もしかしてそうなのかもしれない」と疑念を抱き、たとえ事実無根であっても、その疑念がそのまま風評として拡散されるリスクがあります。これは、新規顧客の獲得機会を失うだけでなく、既存顧客の離反、取引先の信頼喪失、採用活動における応募者数の減少など、多岐にわたるビジネス上の損失に直結します。一度定着したネガティブなサジェストは、まるで雪だるま式に悪い噂を広める役割を果たし、ブランドの回復には想像を絶する時間とコストがかかります。

ビジネス機会の壊滅的な損失

企業名や商品名で検索するユーザーは、購買意欲が高かったり、サービス利用を具体的に検討している段階にいることが多いです。そのようなユーザーが検索時にネガティブなサジェストを目にすると、その瞬間に購買意欲が減退し、競合他社へ流れてしまう可能性が極めて高まります。例えば、「[企業名] 評判悪い」といったサジェストが表示されるだけで、潜在顧客は安心して契約や購入に進むことができません。採用活動においても同様で、優秀な人材が企業名で検索した際にネガティブな情報がサジェストされることで、応募を躊躇したり、他社へ流れたりする「人材の機会損失」に繋がります。これは単なるイメージダウンにとどまらず、売上や成長機会を直接的に奪う「やばい」影響力を持っています。

検索結果の信頼性低下と情報収集の妨げ

サジェスト機能は、本来ユーザーがより効率的に情報を検索できるようサポートするためのものです。しかし、サジェスト汚染が蔓延すると、ユーザーは検索エンジンの提示する情報自体に不信感を抱くようになります。「これは本当にユーザーが検索しているキーワードなのか、それとも誰かが意図的に操作しているのではないか」という疑念が生まれ、検索エンジンが提供する情報の信頼性自体が揺らぎます。これにより、ユーザーは本当に知りたい情報にたどり着くのが難しくなったり、無駄な情報に振り回されたりすることになり、健全な情報流通を阻害する「やばさ」があります。

対策の困難さと継続的なコスト負担

サジェスト汚染の対策は非常に困難であり、多大なコストを伴います。検索エンジンのサジェスト生成ロジックは非公開であり、特定のキーワードがなぜ表示されるのかを正確に特定することはできません。そのため、悪意のあるサジェストを直接削除する手段は限られており、多くの場合、検索エンジンへの削除申請も、誹謗中傷や名誉毀損に該当しない限り認められにくいのが現状です。効果的な対策としては、汚染されたキーワードを相対的に目立たなくするために、関連性の高いポジティブなキーワードを意図的にサジェストに表示させる「逆SEO」のような手法が取られますが、これには専門的な知識と継続的な費用、そして労力が必要です。一度対策しても、再び新たなキーワードで汚染される「イタチごっこ」になるリスクもあり、長期的な負担となり得ます。

精神的・法的負担の増大

サジェスト汚染の被害者、特に個人にとっては、自身の名前や活動に関連する誹謗中傷が検索サジェストとして表示されることは、計り知れない精神的苦痛を伴います。社会生活や人間関係に悪影響を及ぼし、時には心身の健康を損なう事態に発展することもあります。企業にとっても、風評被害への対応に追われる中で、法的な措置(発信者情報開示請求、損害賠償請求、差し止め請求など)を検討する必要が生じるなど、精神的・金銭的な負担が増大します。

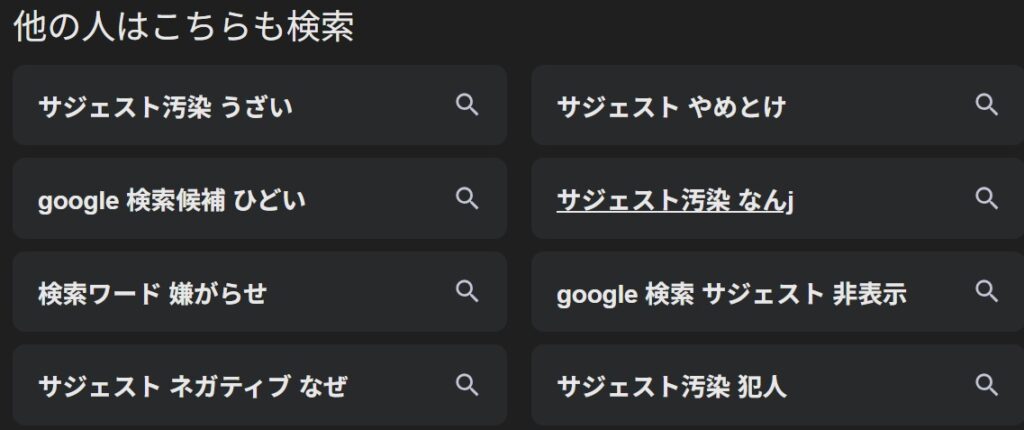

世の中には、「サジェスト汚染のやばい」に既に気づいている方も多く、「サジェスト汚染 うざい」などの検索も行われています。

サジェスト汚染の「やばい」:ポジティブな側面

サジェスト汚染そのものについて、健全な社会活動を営んでいる企業や個人としては、ポジティブな側面は見当たりません。※ここでは敢えて、サジェスト機能が持つ影響力や戦略的な利用可能性について言及しておきます。

サジェスト機能の「やばい」:ポジティブな側面(戦略性・影響力)

意図的なブランドイメージの構築とポジティブブランディング

ネガティブなサジェスト汚染がある一方で、このサジェストの強力な影響力を逆手に取り、ポジティブなキーワードをサジェストに表示させるなどの活用もできそうです。例えば、新商品発売時に「[商品名] 口コミ」「[商品名] 効果」といったユーザーが関心を持ちそうなキーワードをサジェストに表示させることで、商品への興味喚起を促進し、認知度を高められる可能性があります。

マーケティング・広報戦略としての活用

サジェストは、ユーザーの検索意図を先読みし、情報を提示する機能です。この特性を利用して、ターゲットユーザーがどのような情報を求めているかを分析し、それに応じたキーワードをサジェストに表示させることで、より効率的な情報提供や顧客獲得に繋げられる可能性があります。例えば、特定のイベントやキャンペーンに合わせて関連キーワードをサジェストに表示させることで、ユーザーの検索行動を誘導し、ウェブサイトへのアクセスを促進することが期待できます。

市場や世論への影響力(倫理的懸念を伴う)

非常に倫理的な問題が伴いますが、サジェスト汚染(機能)の仕組みを理解し悪用すれば、特定の企業、政治家、製品、あるいは社会問題に対する世論を意図的に誘導するツールとなり得ます。例えば、特定のキーワードとそれに続くポジティブまたはネガティブな連想を大量に検索させることで、サジェストに表示させ、多くの一般ユーザーに特定の印象を植え付けることが可能になります。これは、消費者の購買行動だけでなく、政治的な意見形成や社会的な議論の方向性に影響を与えるほどの「やばい」影響力を持つ可能性があります。しかし、このような行為は検索エンジンの規約違反であるだけでなく、不正競争防止法や名誉毀損に抵触する可能性があり、社会的な信頼を失うだけでなく、法的制裁の対象となる極めてリスキーな行為です。これらのポジティブな側面は、サジェスト機能が持つ強力な情報伝達能力と影響力に起因していますが、その利用には常に高い倫理観と法的な遵守が求められます。

「サジェスト汚染がやばい」の真相

サジェスト汚染が起きる構造

ここまでの解説からお分かりの通り、サジェスト汚染はビジネスの世界でサービスやブランド同士の争いから起きるケースが多く、情報処理能力の高い人は既に構造を理解しており、暗躍する情報発信者の意図を見抜いています。また、純粋に情報を収集したい人々からも迷惑がられています。

ではなぜそのような行為に及ぶのか? 答えはインターネットでの情報拡散が容易で安価だからです。

三流マーケティング担当者が安易に飛びつくのも無理はありません。

この活動をしている人は、根源的に消費者を馬鹿にしてます。

競合サービスのイメージ毀損目的で行われているものの見分け方を知り、賢く情報選別しましょう。

毀損目的で行われているケース

- 競合サービスを名指ししている。

- マイナスイメージに偏って情報を発信している。

- 情報の発信元を明らかにしていない。

これらのネット上の活動は、現在(2024~2025年)では大手メーカーや金融企業でも行われています。やがて情報取得者(=消費者)の知性が向上するにつれて強く敬遠されていくでしょう。各事業の経営者は先見の明をもち、近視眼的に活動する三流マーケティング担当者を諫めることができるかによって、将来の自社ブランドを毀損するデジタルタトゥーが記録されるか否かの瀬戸際であると言って良いでしょう。